L’étiquetage alimentaire sur les produits pré-emballés

Publié le 07 mars 2019

Douze informations plus ou moins complexes, plus ou moins lisibles sur un banal yaourt nature ! Comment se repérer dans la jungle de toutes les informations figurant sur les denrées alimentaires ?

L’étiquetage des denrées alimentaires est règlementé et son but est d’apporter au consommateur toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse faire son choix en toute connaissance de cause. D’autre part, la règlementation diffère selon qu’il s’agisse de produits préemballés ou en vrac. Le présent article ne traitera que des produits préemballés. Alors à vos loupes ! Première leçon de décryptage des étiquettes de produits préemballés.

Mais qu’est-ce qu’un produit pré-emballé ?

Un produit alimentaire préemballé est un produit qui a été conditionné de telle manière que l’accès à celui-ci ne peut se faire que par rupture ou modification de l’emballage. Exemples : une bouteille d’huile, un filet de courgettes, un yaourt, etc.

Quelles sont les mentions devant figurer obligatoirement sur un produit alimentaire pré-emballé ?

*La dénomination de vente*

Elle doit renseigner sur la nature exacte du produit. Pour certains produits, il existe une définition règlementaire. Exemple du lait : cette dénomination ne peut s’appliquer qu’au produit issu de la sécrétion animale. On ne peut vendre un produit appelé « lait de soja ». D’autre part quand on parle de lait, il s’agit forcément de lait de vache, sinon l’espèce doit être précisée « lait de brebis ». Enfin, le taux d’écrémage et le traitement subi doivent être précisés : lait pasteurisé ½ écrémé. En absence de définition règlementaire, le produit doit être décrit le plus clairement possible : gaufrettes au chocolat.

*La liste des ingrédients*

Elle précise la liste des matières premières utilisées, cette liste est présentée par ordre d’importance quantitative décroissante y compris les additifs et les arômes. La mention « produit à partir de [ ingrédient X ] génétiquement modifié » est obligatoire pour les ingrédients, mais aussi les additifs et les arômes si le seuil de 0,9 % est dépassé dans l’ingrédient considéré. À la suite des ingrédients doit figurer la présence éventuelle des 14 substances allergènes ou responsables d’intolérance répertoriées, par exemple la présence de fruits à coque, d’œuf, de lait, etc.

*Quantité nette*

La quantité nette est indiquée en unité de volume (l ou ml) pour les produits liquides et en unités de masse (g) pour les autres produits. Pour les denrées présentées dans un liquide (Exemples : conserves de légumes, fruits au sirop), elle est complétée par la mention du poids net égoutté.

*Dates de durabilité*

Pour les produits périssables qui ont une durée de vie très courte, l’indication de la durabilité se traduit par une date limite de consommation (DLC) mentionnée sur l’emballage sous la forme « À consommer jusqu’au » ou « À consommer avant le ». Au delà de cette date, le produit ne doit plus être consommé car il y a un risque microbiologique. La DLC s’accompagne de conseils de conservation exemple « À conserver à 6°C maximum». Pour les produits non périssables, l’indication de durabilité se traduit par une date limite d’utilisation optimale (DLUO) mentionnée sur l’emballage sous la forme « À consommer de préférence avant le ». Au delà de cette date, le produit reste consommable mais ses qualités organoleptiques et nutritionnelles sont modifiées.

*La traçabilité*

Le numéro de lot de fabrication est attribué par l’industriel selon une codification qui lui est propre. Un lot est un ensemble de denrées élaborées dans les mêmes conditions (matières premières, chaîne de fabrication, unité de temps et de lieu et de produit).

*Les coordonnées du responsable*

Elles correspondent au nom et adresse soit du fabricant, soit d’un conditionneur ou d’un importateur ou distributeur. L’origine du produit est une mention qui devient obligatoire si une confusion est possible sur la véritable origine de la denrée.

*Les conseils d’utilisation*

C’est une mention obligatoire si son absence peut générer une confusion pour le consommateur. Exemple : sur une boisson au soja : « Peut être utilisé à chaud ou à froid. Bien agiter avant l’ouverture »

*Les mentions spécifiques*

Ce sont des mentions obligatoires qui ne concernent que certains produits définis par une réglementation spécifique à chaque filière agroalimentaire. Exemples : l’estampille de salubrité pour les produits d’origine animale, le taux d’alcool et la mention sanitaire informant les femmes enceintes des dangers liés à la consommation d’alcool durant la grossesse, pour les boissons alcoolisées, le pourcentage de matières grasses pour les fromages dans 100g de produit fini, etc.

Quelles sont les autres mentions pouvant figurer sur les denrées alimentaires ?

Ce sont a contrario des mentions facultatives. Elles sont nombreuses, on peut citer parmi les plus fréquemment utilisées :

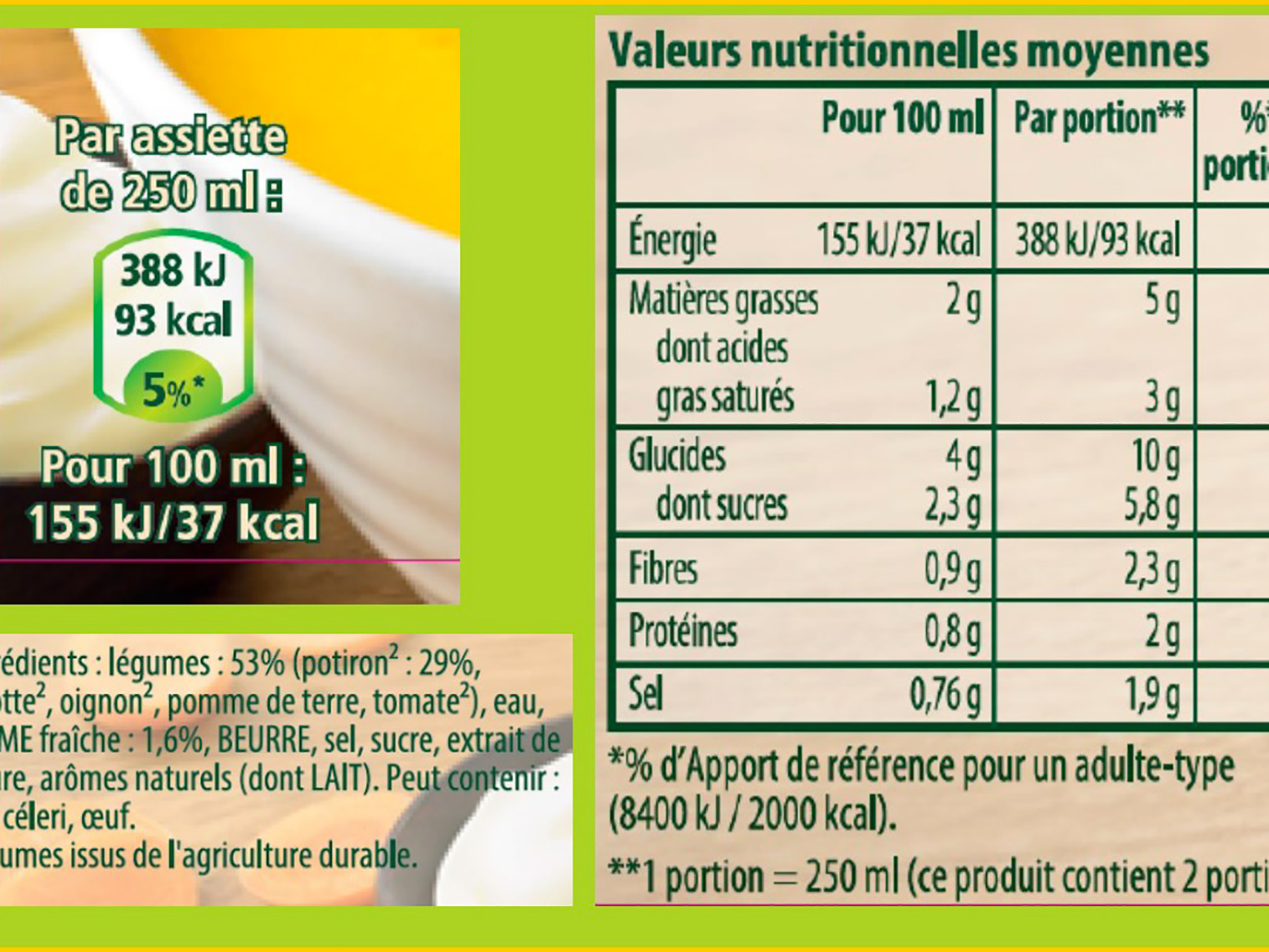

*L’étiquetage nutritionnel*

Il correspond aux informations apparaissant sur l’étiquette concernant la composition en énergie et nutriments. Cet étiquetage devient obligatoire si l’étiquetage mentionne une allégation nutritionnelle. L’allégation nutritionnelle est un message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières liées soit à sa teneur en énergie ou à sa composition spécifique en nutriments. Exemple : source de calcium, enrichi en vitamine C, pauvre en graisses.

*Le logo « e » à côté du poids net*

Il indique que l’industriel s’engage sur la quantité nette de produit et toute denrée dont le poids est inférieur est systématiquement retiré. Les logos relatifs à l’environnement comme le logo eco-emballage

*Les signes de qualité*

Les signes de qualité comme « Label Rouge », « AOC (Appellation d’origine contrôlée) », « AB (Agriculture Biologique) » sont régis pas des cahiers des charges bien définis. C’est un choix pour l’industriel d’opter pour cette démarche. Les produits qui en bénéficient font l’objet de contrôles réguliers pour vérifier le respect du cahier des charges.

*Conclusion*

La réglementation concernant l’étiquetage est complexe et chaque point évoqué mérite à lui seul d’être détaillé et de faire l’objet d’un article ce qui ne manquera pas d’être fait par la suite.

Michèle SALORD, Conseillère en nutrition, alimentation et éducation au goût.

15% de réduction

sur votre 1ère commande pour toute inscription à notre newsletter.

Mentions légalesCGVProtection des donnéesGestion des cookiesIndex égalitéAlerte éthique ©2025 Potager City - version 2.16.10